手ぶらで街へ出かけ、指をかざすだけでモノが買える。そんな生活はもはや、夢物語ではなくなっている。2024年4月、埼玉県内の東武ストアでは指静脈認証を活用し、決済やポイント付与、年齢確認ができるセルフレジが導入された。生体認証による決済は、観光地や商店街、コンビニエンスストアにもさらに広がる予定だ。指静脈認証による生体認証サービス「SAKULaLa(サクララ)」を展開する日立製作所と東武鉄道、その決済基盤を担うDGフィナンシャルテクノロジーの担当者に、生体認証決済の現在地と展望を聞いた。

<Speakers>

株式会社日立製作所

AI&ソフトウェアサービスビジネスユニット

マネージド&プラットフォームサービス事業部

デジタルアイデンティティ本部 主任技師 清藤 大介

東武鉄道株式会社

経営企画本部 課長補佐 安齋 秀隆

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー

営業本部 関西営業部 シニアセールススペシャリスト 田中 大輔

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー

営業本部 オンラインパートナー推進部 宋 明植

(所属・肩書は公開時点)

生体認証決済とは? 指の静脈でスムーズに支払いが完了

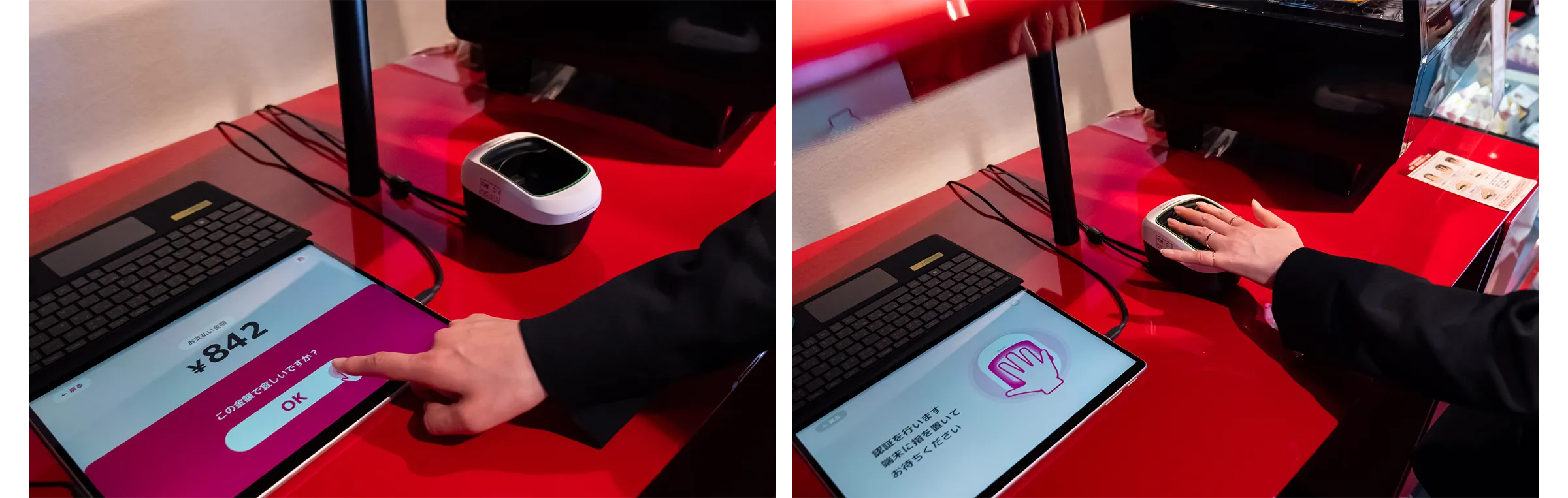

東京都板橋区にある東武ストア前野町店。購入したい商品を手にセルフレジを操作すると、選択肢の中に「生体認証決済」の文字が現れた。商品を登録し、決済画面で端末に指をかざすと、「サクララ♪」という決済音とともに購入が完了。5〜10分程度の事前登録さえ1度済ませておけば、以降はずっと財布やスマートフォンを取り出す手間もない、スムーズな買い物体験が可能になる。

人の身体的な特徴を利用して本人確認をする決済方法は「生体認証決済」と呼ばれる。認証の主な方法としては、指紋を読み取る「指紋認証」や、現在開催中の大阪万博でも利用されている「顔認証」、指の静脈を読み取る「指静脈認証」などがある。

多様なキャッシュレス決済サービスを展開するDGフィナンシャルテクノロジーの田中氏は、生体認証決済のグローバルな潮流をこう語る。「生体認証決済は世界的に見ると、中国をはじめとした国々での導入が進んでいます。アメリカでも複数のテック企業が関連サービスを開発し、Amazonなどでも生体認証決済が取り入れられています。日本でもサービス化に向けた取り組みが始まっており、多くの企業がPoC(概念実証)に取り組みながら、実用化に向けたアクションを続けています」

生体認証の中でも「指静脈認証」は、指の静脈パターンを読み取る技術で、指の内部にあるため外的な影響を受けにくく、精度の高い個人識別が可能だ。静脈情報とクレジットカード情報を事前に紐づけておけば、指をかざすだけで登録済みのカードで決済が完了する。田中氏は、その特徴と利便性についてこう説明する。「対面での決済においては、クレジットカードやスマートフォンを取り出す必要があり、特にスーパーマーケットのように両手がふさがりやすい場面では煩雑さを感じやすいものです。さらに、ポイントカードもアプリと実物のカードが混在しており、スマートフォンでタッチ決済をしつつ別途ポイントカードを提示する必要があるなど、ユーザーに一定の負担があります。その点、生体認証は指をかざすだけで決済・ポイント付与・年齢確認が一括で完了するため、非常に利便性が高いと感じています。また、スマートフォンを紛失した場合や緊急事態で何も持っていないときにも『体一つあればモノを買える』というのも大きな特徴です」

生体認証技術を、B2BからB2Cサービスへ

日立製作所は20年以上にわたり生体認証技術の研究・開発に取り組み、これまで企業のパソコンのログインや勤怠管理、マイナンバーカードを扱う行政機関向けのセキュリティ強化など、主にB2B領域で生体認証を活用したサービスを展開してきた。しかし近年、スマートフォンでの顔認証など生体認証技術の一般普及を受け、「この技術をB2C向けにも活用できるのではないか、とサービスの構想を始めた」と、清藤氏は振り返る。

その構想を実現するパートナーとなったのが、生活インフラを幅広く担う東武鉄道だ。鉄道やバスだけでなく、百貨店やスーパーマーケット、ゴルフ場、東京スカイツリー®などの多様な施設を運営する同社にとって、生体認証の導入は「次の一手」として自然な選択だったと、安齋氏は語る。「鉄道も、紙の切符から磁気券、ICカードへと進化してきました。次は生体認証を活用したプラットフォームが出てくるのではと思っていたところに、日立さんからお声がけをいただいたので、ぜひやろうという話になりました」

こうして検討開始から約1年後の2023年8月、東武鉄道と日立製作所の2社から、生体認証サービスの構想が発表された。

決済基盤の構築パートナーには、DGフィナンシャルテクノロジーが参画。同社は以前にも生体認証決済のソリューション開発に携わった実績があり、堅牢な決済システムの提供はもちろんのこと、生体認証決済に必要なUI/UX、規約の作成、同意の取得方法、顧客への情報伝達など、多岐にわたる側面で的確なアドバイスを提供できたという。決済面でのパートナーを得て、生体認証サービスは「SAKULaLa」として本格的に始動することになった。

生体情報のように変更が不可能なデータを扱うには、高度なセキュリティ設計が不可欠だ。日立製作所では、PBI(Public Biometric Infrastructure)という高セキュリティな暗号化技術を開発。生体情報を一方向に変換し、復元できない状態で保存する仕組みを採用している。「クラウド上には復元不可能な情報しか保存しません。仮に情報が漏洩しても、復元されるリスクはありません。このアーキテクチャによって、利用者の安全と信頼を根本から支えています」(清藤氏)

観光地や商店街、コンビニでも。生活を支えるインフラへ

2024年4月、生体認証サービス「SAKULaLa」が、東武ストア3店舗にて先行導入された。東京ソラマチ®や福岡・天神の商業施設「ソラリアステージ」におけるポップアップショップの展開も経て、2025年1月からは埼玉県越谷・川越エリアの飲食店など約20店舗でも導入がスタート。そのほか東京スカイツリーのオフィシャルショップや家電量販店「上新電機」の大阪2店舗、宇都宮東武ホテルグランデ内のレストランでの利用も始まり、今後は鉄道改札やファミリーマートでの展開も計画中。将来的には日本全国で日常的に利用される社会インフラを目指すという。

導入第1号となった東武ストアでは、すでに顧客体験と業務効率の両面で成果が現れているそうだ。「生体情報と本人確認情報を事前に紐づけることで、指をかざすだけで年齢確認が可能となり、酒類購入時でもセルフレジで店員を呼ぶ必要がなくなりました。結果として、従業員の負担も軽減されています」と安齋氏は語る。

安齋氏によると2025年7月現在、8000名以上がSAKULaLaに登録。当初は若年層を中心とした利用が想定されていたが、実際には40代以上が全体の約6割を占めているという。キャンペーン開始時から継続利用しているユーザーは約7割にのぼり、定着率の高さも注目されている。SAKULaLaではポイントカードの連携が可能であるため、「決済はタッチ、ポイントは別のアプリで」といった煩雑さを解消した利便性の高さが評価されているそうだ。

このような利便性の向上は、実際の購買行動にも変化をもたらしている。「財布を持たずに買い物ができるという便利さから、以前ならコンビニで済ませていた小さな買い物も東武ストアに来店する方が増えたようです。他のスーパーから切り替えたという声もあり、最初に導入した越谷店での実績では、SAKULaLaへの登録者は未登録者と比較して店舗利用頻度が30%、買い物利用金額が25%向上したというデータが出ています」(安齋氏)

清藤氏も、この成果に手応えを感じている。「もともと日立はB2B中心の会社ですが、『SAKULaLa』はB2Cに近いビジネスモデルで、エンドユーザーの声を直接聞けるのが大きな収穫です。90代の方が登録してくださっていますが、スマホが苦手な高齢の方や、身体の一部に障害をお持ちの方、お子様連れの親御さんからも『指だけで買い物できて便利になった』といった声をいただいています。生活をより便利にするお手伝いができていることに、大きな意義を感じています」

生体認証決済が、社会課題を解決する未来

今後はSAKULaLaに顔認証技術も搭載し、利用店舗を拡大することで、国内で2000万人の利用を目指すという。清藤氏は、生体認証の将来像をこう語る。

「幅広い世代の方々が、どんなデジタルサービスでも手軽に生体認証で扱える未来を目標としたいです。例えば現在では、地域通貨や店舗専用マネーを導入したくても、高齢者がアプリを使えないことで普及しにくいケースがあります。生体認証なら、一度登録すればスマートフォン不要で使えます。また、生体認証が“誰でも簡単に使える技術”として定着してセルフレジの利用が進めば、労働力不足の解消にも寄与できるでしょう。生体認証は、エンドユーザーと事業者の双方にとって、社会課題の解決につながる技術だと考えています」

安齋氏もこのビジョンに共感を示す。「私たちが“SAKULaLa”というサービス名に込めたのは、“サクッと楽に”、手ぶらで快適な生活を楽しんでほしいという願いです。ユーザーにとって使いやすく、豊かな生活を送れるサービスとして広めていきたいと考えています。労働力不足の観点では、特に地方ではスーパーが人材を確保できず開店を延期するという声も聞きます。このサービスが労働力不足解消の一助となり、持続可能な社会につながっていけばと思っています」

デジタルガレージグループの一員で決済事業を担うDGフィナンシャルテクノロジーは、決済ソリューションに加え、プロモーション支援や加盟店の売上向上施策など、グループ全体の多様な機能を連携させることで、より広範な付加価値の提供が可能だ。営業担当として加盟店と日々向き合う宋氏は、今後の展望をこう語る。

「SAKULaLaの取り組みについてご紹介すると、多くの加盟店の皆さまから『面白いね』と前向きな反応をいただいています。私たちは、決済にとどまらず、デジタルガレージグループとして提案できる多様なサービスを付加価値として加え、総合的なソリューションを提供していくことを目指しています。

コロナ禍を経て、現金の受け渡しに抵抗を感じる人が増え、社会全体が新たな選択肢を模索するようになりました。決済手段の多様化が進む中で、DGフィナンシャルテクノロジーとしては、こうした変化を先取りし、さまざまなパートナーと連携しながら、どんな状況でも柔軟に対応できる決済システムを提供していきたいと考えています」