インターネットでの商品売買が当たり前となって20年。EC市場はますます拡大を続ける一方、事業者が直面する課題は多様化・複雑化している。消費者ニーズの変化、テクノロジーの進化、競争の激化、規制や社会的要請の高まり──事業者を取り巻く外部環境がかつてないスピードで変化するなか、EC事業者は幅広い領域に対応すべく各分野ごとの専門パートナーと協業し、事業拡大と効率化を目指してきた。

そのようななか、ECサイト構築を手がける㈱DGコマース、不正検知や防止サービスを展開する㈱スクデット、マーケティングツールを提供するナビプラス㈱の3社が統合し、新会社「㈱DGビジネステクノロジー」が誕生。EC事業者の戦略立案、マーケティング、システム構築、運用に至るまで、先端技術をもって一気通貫で支援する。2025年4月に設立されたばかりの同社。具体的にどのような価値を生み出せるのか、同社取締役3名に聞いた。

<Speaker>

株式会社DGビジネステクノロジー 代表取締役兼社長執行役員

清水 和徳

デジタルガレージグループにて決済を含むDX領域を牽引。DGフィナンシャルテクノロジーでの経験も活かし、EC事業における決済基盤の構築から金融サービスの提供まで幅広い視点でビジネス戦略を策定。

株式会社DGビジネステクノロジー 取締役兼副社長執行役員 営業本部 本部長

石山 信之

デジタルガレージにてマーケティング領域を長年リード。EC事業の立ち上げから成長期まで、あらゆるフェーズでの戦略立案と実行支援に携わる。特にDtoC事業の拡大やデータドリブンマーケティングの推進において豊富な実績を持つ。

株式会社DGビジネステクノロジー 取締役兼副社長執行役員

宇佐美 克明

デジタルガレージの投資部門でスタートアップ投資やオープンイノベーションを担当。グローバルなスタートアップへの投資実績を持ち、世界最先端技術のトレンドと事業への応用可能性に精通。AI技術などの新領域における事業開発をリード。

(所属・肩書は公開時点)

「商品」から「サービス」へと領域拡大、ECは新たなフェーズへ

経済産業省発表の市場調査によると、国内EC市場は年々拡大し、今後も成長が見込まれている。既存事業者にとってはさらなる成長のチャンスであると同時に、デジタルチャネルに本格参入してこなかった事業者からしても、ビジネスの可能性を広げる好機といえるだろう。加熱するEC市場をプロはどのように見ているのか。DGビジネステクノロジーの代表取締役に就任した清水氏によると、EC市場は今、新たなフェーズに入っているとのことだ。

「トレンドとしてはDtoC(Direct to Consumer)モデルの流行、訪日外国人による消費拡大を背景に、新たにEC事業を始めるメーカーやブランドが増えている状況です。実際、EC事業立ち上げにともなう戦略立案のご相談も増えました。ここで注目なのが、物販以外のECに関しても、事業拡大や新規参入が増えていることです。2023年の旅行や飲食などのサービス系ECは昨年対比で22.27%の成長率、電子書籍や動画配信などのデジタル系ECは26.5%の成長率となっています*」

急拡大している非物販系ECだが、デジタルガレージでマーケティング領域をリードしてきた石山氏によると、事業者のやるべきことは物販系ECと大きくは変わらないという。「物販以外の領域は扱っている商材によって『サービス系EC』『デジタル系EC』と分類されることもありますが、我々からするとECビジネスに変わりはありません。物販で蓄積され磨かれてきたノウハウが、物販以外の領域にも転用できます。その上で特に重要なのは、事業全体でのデータ活用推進です。顧客データのみならず購買データ、マーケティングデータなど、各種データを取り込みながら、顧客とのコミュニケーションのブラッシュアップや、ビジネスモデルの効率化が求められています。EC業界はある程度成熟した結果、全体的に次のステップへと進んでいるのではないでしょうか」

*出典:経済産業省「電子商取引に関する市場調査報告書」(2024年9月)

3社統合、5つの事業領域融合でEC事業者のニーズに対応

EC事業者が求める幅広いニーズに対し、高い専門性を保持しながら包括的な支援を実現するため設立されたのがDGビジネステクノロジーだ。EC黎明期からコマース支援事業を展開してきたナビプラス、EC構築を手がけてきたDGコマース、不正検知・防止ソリューションを提供してきたスクデットが経営統合し、設立された。

新会社の経営を担うのは、清水氏、石山氏、宇佐美氏の3名。特筆すべきは、その経歴の多様性にある。DX事業をシステム観点から率いてきた清水氏、マーケティング領域を牽引してきた石山氏、そしてスタートアップ投資と先端技術のインキュベーションを担ってきた宇佐美氏。背景の違うプロフェッショナルが集められたのには理由があると、新会社社長の清水氏は語る。

「DGビジネステクノロジーは、ECに関わる決済、マーケティング、テクノロジーといった多様な専門性が、経営レベルで有機的に結合することを目指しています。それぞれの知見を持ち寄り、一体となって顧客の課題に向き合う。そのための”意図された多様性”こそが、我々の最大の強みです」

経営統合自体は3社だが、誕生した新会社の支援領域はそれ以上に広いと清水氏は言う。

「我々が専門性をもつ領域は、少なくとも5つあると考えています。まず、合併した3社の専門領域であるカスタマーエクスペリエンス、サイト構築、セキュリティ環境構築です。それらに加え、デジタルガレージグループ全体の強みであるマーケティングや、DGフィナンシャルテクノロジーが有する決済・フィンテック領域の専門性があります。さらに言えば、世界中の最先端技術にアンテナを張り投資をする各投資子会社や、自前で新技術の開発に挑むDG Labとの連携も強まっています。その結果、最先端技術を反映した支援も、手厚く提供できるようになりました」

幅広い領域をカバーし、戦略策定、開発、セキュリティに至るまでの事業プロセスを一気通貫で支援する体制を整えた背景には、EC事業者のニーズの変化がある。

「市場の成熟にともなって、事業者の方々がEC運営に慣れてきたことから、近年は『構築はこの業者、マーケティングはあの業者』という考え方がされなくなってきました。求められているのは、すでに運営されている事業について、『どうすれば、今以上売上が伸びるのか』『どうすれば、さらに効率化できるのか』といった相談にお答えすることです。限られた領域からしかアドバイスができない場合、提供価値も限られます。デジタルガレージがグループ全体で保有する幅広い領域のナレッジをベースに、お客さまと向き合える体制がつくれないかと考えた結果、今回の経営統合が実現しました」

統合による新たな価値創造—異分野の専門家が生み出すシナジー

「統合当初は、正直なところ思った以上に大変でした」と清水氏は振り返る。「セキュリティ、開発、営業といった異なる分野にいたメンバー同士が一つの組織で連携することの難しさを実感しました。しかし、数ヶ月経った今、確実に変化が起きています」

石山氏によると、デジタルガレージグループの各社・各部署に在籍するエキスパートたちが、自身の専門性を別領域にシェアする動きが活発化し、社内メンバーは複数領域にまたがる視野を獲得しているとのこと。その結果、EC事業全般のプロジェクトマネージャーが増えた。

また、エンジニアサイドでも同様に、専門性のシェアと視野の広がりが生まれることで、クライアントとエンドユーザー両視点でのプロダクト開発が加速した。3社統合、5つの事業領域融合により、DGビジネステクノロジーはもちろん、デジタルガレージグループ全体の提供価値は大きくなっている。

この組織変化は、B2B事業者へのサービス提供にも新たな可能性をもたらしている。特に、DGフィナンシャルテクノロジーとの連携における成果が、顕著に出ていると清水氏は語る。

「DGフィナンシャルテクノロジーがもつBPSP(Business Payment Service Provider)分野のノウハウや、デジタル金融事業における与信管理システムなどは、B2B事業者のシステム構築や決済基盤の強化において重要な連携の起点となっています。企業間取引における決済条件の最適化や、販売先の与信リスク管理といった課題に対して、技術面とファイナンス面の両方からアプローチできるようになりました」

石山氏も、統合による価値の向上をこう実感する。「統合当初は手探りでしたが、今は”顧客の成功”という共通言語のもと、自然な連携が生まれています。例えば、AIを活用して開発工数を劇的に短縮する試みも始まっています。生まれた余剰時間で、より顧客の本質的な課題解決に時間を割けるようになりました。これは現場の化学反応が生んだ、大きな一歩です」

領域横断で最大化される、データの価値

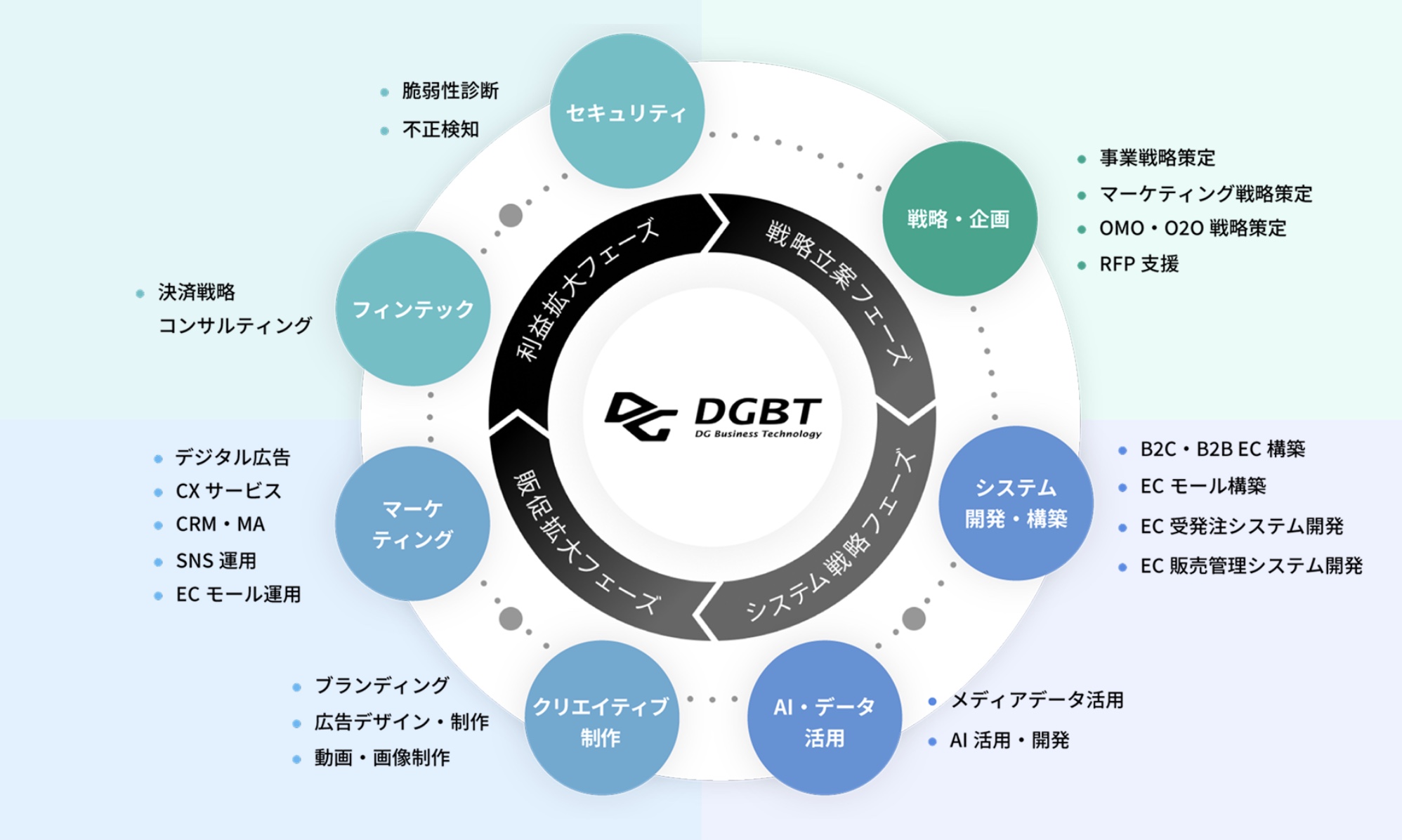

幅広い領域に対応するDGビジネステクノロジー。具体的な支援内容は7つの領域にわかれており、さらに細かく支援内容が用意されている。

ただし、掲載の支援メニューは一例にすぎない。DGビジネステクノロジーは、EC事業者のフェーズに応じた支援ができると、石山氏は言う。

「これからEC事業を始めるという企画段階では、コマース事業の戦略立案や競合調査から支援します。事業が動き始めれば、集客やコンバージョン向上施策の設計をおこない、事業拡大を支援します。ある程度事業が成熟してきたフェーズでは、システムの効率化やデータ活用マーケティングへの転換、オペレーション改善などをご支援させていただきます」

加えて、DGビジネステクノロジーの最大の特徴は提供メニューの多さではない。あらゆる領域から吸い上げられるデータを統合し、新しい価値に変えられるところだと、清水氏は言う。

「戦略設計、マーケティング、EC構築、決済といった各領域を別の部署や支援会社が担当する場合、データ蓄積や活用が特定の領域に絞られてしまう傾向がありました。しかし、あらゆる領域で回収されたデータが一つに集約されてはじめて、見えることも多いです。各領域同士でのスムーズなデータ連携がなされるほど、データのもつ価値を最大化できます」

さらに、活用データはそれぞれのEC事業者が蓄積したものにとどまらない。外部データを活用する最新技術の実証実験を進めているとのこと。長年、デジタルガレージの投資部門にて、スタートアップ投資やオープンイノベーションに携わってきた宇佐美氏に解説してもらった。

「実証実験を進めているのは、『Probabilistic Computing(不確実性コンピューティング)』という技術です。簡単に言うと、統計学にもとづいて実世界の傾向を反映させた『合成データ(=synthetic data)』を作成しモデルを構築するアプローチです。実際に計測したデータよりも、プライバシーの観点から活用しやすいという特徴があります。各事業会社は、合成データによるモデルと、自社保有のデータを組み合わせることで、より精度の高いデータの利活用が可能になります」

ECの未来を変える、革新的な技術とは

生成AIをはじめ、高度な技術を活用するためのツールが次々にリリースされている昨今。世界的な技術開発競争はEC事業の未来にどのような影響を与えるのか。引き続き、宇佐美氏に聞いた。

「これまで、Amazonのようなマーケットプレイスの出現、短期間限定のクーポンを配布するフラッシュマーケティング、最近だとライブコマースなど、EC事業のあり方そのものに影響を与えるような手法が、周期的に生まれています。それと同じくらい革命的な手法が、近年誕生するのではと見ています。例えば、web3を活用した『トークンゲートコマース』です。NFTを会員証としてユーザーに発行し、NFTに紐付けられたウォレットをはじめとする情報の活用で、新しい訴求ができるようになります。

また、AIに関して言えば、自律的に状況を判断し、意思決定を支援する『エージェンティックAI』には注目しています。例えば、冷蔵庫に向かって『この料理をつくりたいから材料を教えて』と指示を出せば、AIがレシピを検索し、冷蔵庫の中身を踏まえたうえで必要な残りの食材をリスト化し、購入までしてくれる世界が実現するかもしれません。ユーザーはAIへの指示を出した後、クリック一つで必要な材料をすべて買えるわけです。

『エージェンティックAI』の普及により人々の暮らしが変わる未来がきたら、EC事業者は新しい生活様式に合わせたサービス設計を開発しなければならないでしょう。デジタルガレージグループでは引き続き、世界中の最新技術に関する知見を集め、次世代ECへの精度の高い見通しをもち続けます。さらに、これまで400社以上へ投資してきた実績とノウハウを活用し、有力な技術をもつスタートアップとの連携も続けます。それにともなって、DGビジネステクノロジーでも、支援内容のアップデートを続ける予定です」

さらに、AI技術は開発現場そのものにも大きな変化をもたらすと清水氏は予測する。

「AIの活用により、要件定義から設計、コーディングといった開発工程において期間やコストが大幅に短縮される可能性があります。これにより、システム開発がよりアジャイル化し、マーケティング活動とシームレスに接続するようになるでしょう。結果として、IT業界における人材不足という社会課題の解消にも貢献できると考えています」

グループ全体のハブとして、新たな事業連携を創出

DGビジネステクノロジーは、デジタルガレージグループ全体において「ハブ役」としての機能を担い、グループ内外のさまざまな部門やパートナーとの橋渡し役を務めている。そうした新たな連携機能はすでに成果を生み出し始めており、事業連携の要望という形で具体化しつつあると、宇佐美氏は語る。

「たとえば、投資部門で接点をもっている事業者さまに、スタートアップ投資に関する協業に留まらず、新規事業づくりに関するご提案をしています。ダイナミックな提案ができた背景には、デジタルガレージグループがもつ専門領域の広さと、連携力の高さがあります。我々DGビジネステクノロジーがECプラットフォームを構築・運営し、DGフィナンシャルテクノロジーが決済や売上金の精算を担う、といった連携ができるからこその提案だったのかなと思います。複合的な事業モデル構築こそ、我々が奥行きと厚みを出せる領域だと考えています」

投資先からの事業連携の要望は投資実行の可能性を高める要素にもなっており、DGビジネステクノロジーの存在が、投資とオペレーションの両面でグループ全体の価値向上に寄与している。

最後に、DGビジネステクノロジーの展望を清水氏に聞いた。

「お客さまの事業成長の実現に必要なあらゆる支援を提供し、真のビジネスパートナーとして信頼を置かれるように努めます。物販という枠にもとらわれず、DXカンパニーとしてあらゆる業界の事業者の方々に価値を提供したいです。私たちが売上・利益拡大を担い、決済ソリューションを提供するDGフィナンシャルテクノロジーが、決済を中心とした経営基盤を整える、と両輪でご支援できれば、唯一無二の価値提供ができると考えています。お客さまにとって、『事業成長の基盤』のような存在を目指して、邁進してまいります」